こんにちは、なこです。

気が付いたら、チラシや書類などの紙類っていつの間にか溜まっていませんか?

大事な紙や書類が見つからない

どうやって片付けるかわからない

こんなことはありませんか?

めんどくさがりな私がしている、紙類の捨て方、分類方法、収納方法について紹介していきます。

仕事・家事・育児で毎日忙しい!

そんな私の片付け方は、忙しくても、頑張らなくてもできる方法です。

・紙類が散らからない

・大事な書類が簡単に見つかる

・片付ける手間を減らして、時間に余裕ができる

こんな生活が手に入ります。

片付け苦手な人向け めんどくさがりな私の片付け方

片付けに時間をかけたくない

私は片付けは好きだけど、めんどくさがりで、おしゃれよりも機能・効率重視。

なるべく手間を省きたいタイプです。

世間でみるような映えて統一感のあるおしゃれなBOXをそろえたり、きれいにファイリングするのも苦手で、長く続きませんでした。

毎日仕事・家事・育児があって、なるべく余計な時間は省いて、ほかのことに時間を使いたい。

できるだけ必要のないことにかかる時間は、少なくしたいと思っています。

私の片付け方で大事にしている3つのこと

・動作の手間を少なく

・1箇所にまとめる

・見たらすぐわかる

沢山の手順が必要なことは苦手。

手間を減らして簡単で、頑張らなくてもできるようにすることを大切にしてます。

こんな人におすすめ

・片付けがめんどくさい人

・ざっくりと片付けができれば良い人

・おしゃれより、効率重視の人

片付けることのメリット、片付けないデメリット

メリット

・小さなスペースでいい

・必要な紙がすぐに見つかる

・確認忘れや、締め切りを過ぎてしまうなどの失敗が減る

・探すストレスがない

場所・時間・信頼・金銭面・メンタル面のどれもいいことばっかり!

デメリット

・部屋が散らかるって場所がいる

・探すのに時間がかかる

・確認忘れ、締め切りを過ぎてしまい信用が落ちる

・申請忘れでお金を損することも

・散らかっているのをみてストレスになる

紙類が溜まってしまうよくある理由

・毎日増える(郵便物、職場、学校・・)

・片付けるタイミングがわからない あとでやろうと思っていると忘れがち

・そのまま捨てられない

・保存期間や使用用途があいまい

・何が重要な残すものなのか変わらない

・片付ける場所が決まっていない

毎日増えて、それを捨てる、残す、片付けるのが難しく、手間ががかかる

忙しいくて、「また、あとで」になりがち。

わかってはいるけど片付けられない

片付けをするには、元気と気力が要りますよね。片付けないといけない理由もわかるし、片付けたいと思っている。

だけど、実際に片付けをするのが大変。片付けなくてもすぐに大きな問題になることはないし、面倒。だからこそなかなか片付けを始めにくいですよね。

なので、まずは『明らかに必要のない紙類のゴミ』から捨てていくとやりやすいです。

ゴミはゴミなので、いるか・いらないかを考えなくても捨てられるからです。

徐々に慣れてきたら、いるもの・いらないものに分類して、毎日の自分の行動や習慣をみながら、環境を変えたり、収納していくと自然と片付けられると思います。

紙類を片付けよう!

どんな紙の種類がある?

お金に関わるもの(税金関係、年金、医療費、給料明細、通帳

契約書(家・保険・車・水道・ガス・電気・通信費、保証書など)

・取扱説明書・保証書 (家電・家具)

・診察券・検診

・職場の書類

・レシート

・学校からのプリント

・町内や市の広報などのお知らせ

・クーポン・チラシ

ここに挙げたもの以外でも、いろんなものがありますね。

片付け方の手順

1、明らかなゴミを捨てる

2、いるもの、いらないものに分ける

3、いるものを分類ごとにまとめる

4、普段の行動に合わせた場所へ環境を変えて、収納する

5、期限があるものを定期的にチェックして、必要なくなったら捨てる

1、明らかなゴミから捨てる

まずは、考えなくても明らかなゴミを捨てていきましょう。

例えば、期限が切れたクーポン、チラシ、使わないレシートなど。

まずは、ゴミを捨てることが重要です。

紙の全体の量を減らして、いる・いらないか判断する量が減るので、負担も少なくなります。

2、いるもの・いらないもの・保留に分ける

〇いるもの

・金銭面・契約書に関わるもの (住宅・金銭関係・保険・契約書など)

・今使っているもの

・使う予定があるもの

〇いらないもの

・今も、これからも使わないもの

・期限が切れたもの

〇保留

・判断しにくい、悩むもの

「いるもの」の細かい分け方

いるものに分けた後、大変ですが、ここからさらに分類が必要です。

これらを分けることができると、普段の手間がぐっと減って、片付けやすくなります。

「いらない」紙類の捨て方

個人情報が載っているもの、見られたくないもの

場所によっては重さによってポイントと交換できる所があります

捨てるのが心配な人にはおすすめ。紙で残しておく必要はないけど、念のため、とっておきたいと思うもの

私が使っているシュレッダー、スキャナーはこれです。

シュレッダーは2台目ですが、実家の時からナカバヤシさんのシュレッダーを使っています。

5年以上使っても壊れないし、音も大きくなくて、5枚まとめて裁断できます。

小さくて、持ち運びもできる。Wi-Fiでつなげられて便利なスキャナーです。

色んなサイズのスキャンができるのでプリンターを持っていない方は、1台持ってるとラク。

「保留」のものの保管方法

もしかしたら・・っと思って心配なものをいったんまとめて入れておき、月1など定期的に見直す。

ここまでくれば家の中にあるものは、だいぶ量が減っていると思います。

3、いるものを分類ごとにまとめる

ここからは、いるものを分類した後の収納方法を紹介していきます。

最初は片付けや収納というと、専用のBOXを買って全部見栄えが良くなるようにそろえたくなるかもしれませんが、まずは、家にあるものから始めましょう。

買ったけど、入らなかった、使わなかったということがないようにするために、収納BOXは後で考えましょう。

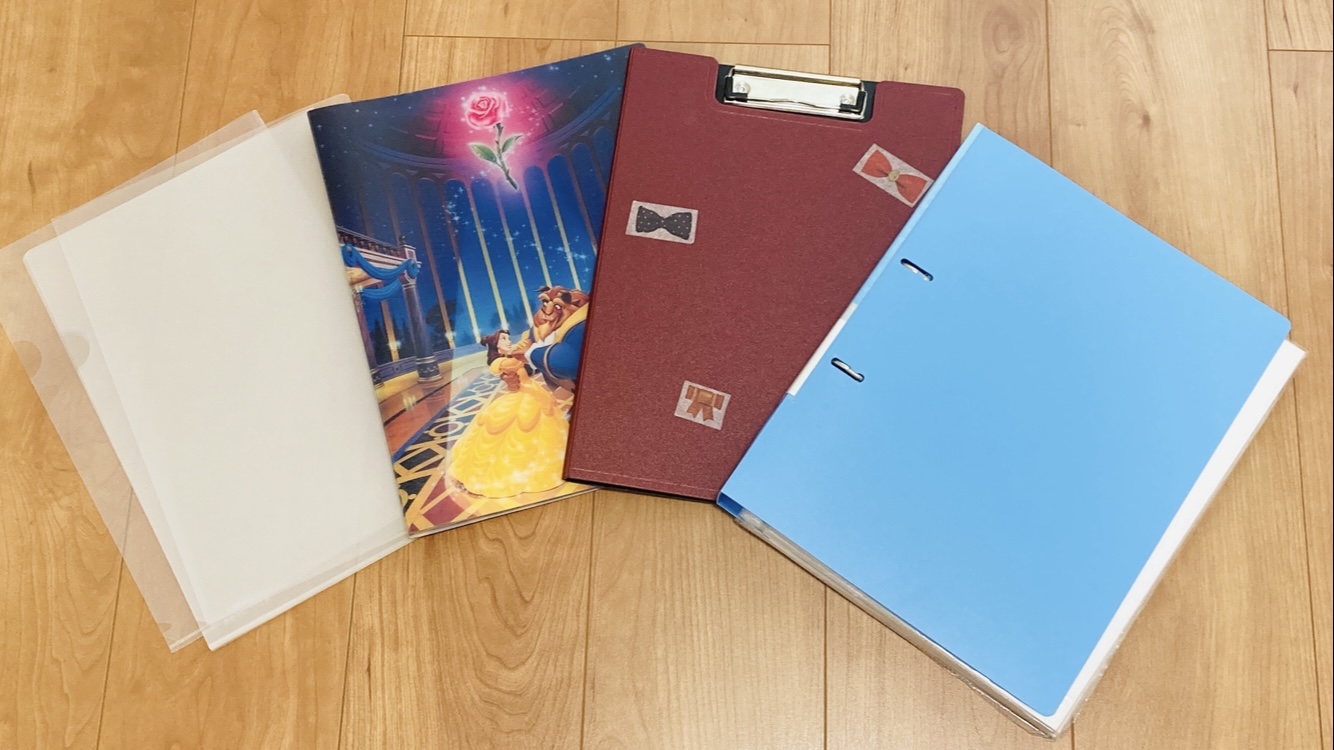

私がまとめるのに使っているのはこちら・・

Screenshot

右から順に

・2リングファイル

ずっと保管は必要だけど、普段見る必要はないもの(契約書、家関係、保証書など

・バインダー

返信やサインなどが必要なもの

・クリアブック(中に入れるポケットがあるもの)

定期的に更新されるもの(車の保険証、生命保険、年金定期便など)

・クリアファイル

保管期限があるって期限が切れたら捨てていいもの

見る・使う頻度が多いもの

分け方としては、細かく○○系と分けて保管していく必要はありません。「ここのファイルにある」「このファイルのどこかにある」と大まかに場所がわかれば問題ないと私は思っています。

4、普段の行動に合わせた場所へ環境を変えて、収納する

紙類が溜まってしまう原因として、普段の習慣や家の環境も影響があると思います。

自分の意思だけでは、どうしても毎日のことなので、意識して変えていくのは大変です。

なので、「考えなくても、その場ですぐできる」環境に変えてしまえばいいのです。

環境の整え方の考え方

自分の普段の動作を一度見てみましょう。どんな時に紙類が増えるのでしょうか。

○○しながら、ついでにできるような環境にすると、簡単に片付けられますね。

〇環境の整え方のポイント2つ

収納する場所が散らばっていると、探す手間やそこまで移動しないといけないので手間が増えます。手間が増えると、めんどくさくなるので、なるべく一か所にまとめると、必要な時にサッと出して、入れられるので便利です。

環境の整え方の例

郵便物

帰宅→ポスト開けて取り出す→★郵便物を靴箱に置く→玄関で靴脱ぐ→郵便物をもってリビングへ行く→★リビングの机に郵便物を置く→鞄や衣類を脱いで着替える→手を洗う

★の部分が郵便物をどこかに置いたりする行動が入っています。

この場合だと、「靴箱」や「机」に置く時に分別できるとよさそうです。

・玄関→ゴミ箱、印鑑、ボールペン

要らない広告やチラシは、「ゴミ箱」

回覧板など、直ぐに誰かに回す必要があるものは、「印鑑・ボールペン」(宅配の時にも便利)

・リビング→シュレッダー、スキャナー、ゴミ箱、ファイル類、ハサミ、ボールペンなど

個人情報があるものは、「シュレッダー」

データにして捨てるものは、「ゴミ箱」「スキャナー」

確認や返信が必要なものは、「バインダー」

残ったものは「ファイル」へ仕分け

こうすれば、必要ないものはすぐに捨てることができますね。

私の家の環境

・玄関→印鑑・ボールペン

・リビング→シュレッダー、スキャナー、ゴミ箱、ファイル類、ハサミ、ボールペン、印鑑、のり

シュレッダー・スキャナー(プリンター)、ボールペン、印鑑、ハサミはリビング内のカウンターの棚の上に置いて、取り出す手間を省いています。

ファイルしたものは、リビング内にあるカウンターの下に棚があるので、そこに全部まとめて収納しています。

カウンター下の棚には3段あり、棚ごとで分けています

・棚の上→返信するもの

・1段目→見る・使う頻度が多いもの

・2段目→すぐは使わないけど、今年は使うもの(医療費今年の分を保管してためていくもの)

・3段目→ずっと保管しておくもの、更新があるもの、期限まで保管するもの

カウンターの棚全体の半分は紙類の保管や処理のためのスペースになっています。

5、期限があるものを定期的にチェックして、必要なくなったら捨てる

ファイルに期限を書いた紙を挟んでおき、年1回の頻度で捨てる時期になっているのかどうかを確認して、期限が過ぎてたら捨てましょう。

まとめ

今回は、めんどくさがりな私でもできる、簡単な紙類の片付け方について紹介しました。

紙類は毎日何かしら増えていきます。気が付くと、いつの間にか要るもの・要らない物がわからない紙類が沢山溜まってしまうこともあります。

片付けするのには気力が必要ですが、忙しい毎日でそんな気力もありません。

今ある紙類を分別し片付けることはとても気力が必要ですが、どんどん増えていく紙類を置いておくのも気になりますよね。

散らかっていると、場所や時間をとる・提出を忘れて信頼を落とす・お金の損をする・ストレスが溜まり、良いことがありません。

まずは「明らかなゴミ」を捨てて、そこから「いるもの・いらないもの・保留」に分けていきましょう。

新しい収納用品を買わずに、家にあるクリアファイル・ファイル・バインダー・紙袋を使って大まかに分けていきましょう。

自分の生活の動作に合わせて環境を変えて片付けることで、「これは提出しないといけないもの」「いつまで残しておくもの」「確かこのファイルに入っているはず」とわかるだけでも手間がだいぶ減ります。

そして、自分の大切な時間に余裕ができて、他のことに使えるようになります。

なかなか片付けるのは大変ですが、「まずはいらないチラシや広告から」捨ててみませんか?

少し捨てるだけでも、大きな変化がありますよ!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事をきっかけに、片付いたり、時間に余裕ができると嬉しいです。

ありがとうございました。

コメント